肌荒れや乾燥だと思ってスキンケアをしても、思うように改善しない。

実はそれ、皮膚そのもののトラブルではなく、体の内側に原因があるかもしれません。

肩甲骨まわりは、皮膚が薄く、筋肉や神経が集中しているデリケートなエリア。

ストレスや血行不良、姿勢のくずれなど、日常生活のささいな積み重ねが、かゆみとして現れることもあるのです。

この記事では、肩甲骨周辺がかゆくなる原因を表面的な肌の問題にとどまらず、体の内側とのつながりから解説していきます。

皮膚の症状としてだけでなく、「かゆみは体からのサイン」としてとらえ直すことで、根本からの改善を目指しましょう。

肩甲骨まわりがかゆくなるタイミング

肩甲骨まわりにかゆみを感じる場面は、人によってさまざまですが、いくつか共通するタイミングがあります。

たとえば、「夜寝る前」「お風呂に入った後」「季節の変わり目」など、特定の状況でムズムズ感が強まるという声はとても多いです。

こうしたタイミングに注目することで、かゆみの背景にある体の状態が見えてくることもあります。

肩甲骨まわりがかゆくなりやすいタイミング

- 就寝前や眠りにつく直前

- お風呂上がりや体が温まったあと

- 冬場や乾燥する季節

- 汗をかいたあとや、運動の後

- 姿勢を長時間キープしたあと(デスクワークなど)

とくに多いのが、夜やリラックスしているタイミングでのかゆみです。

副交感神経が優位になると血流が良くなり、皮膚の感覚が敏感になりやすいことが関係しています。

また、お風呂に入って体が温まると、毛細血管が広がり、かゆみの神経が刺激されやすくなることもあります。

一方で、冷房が効いたオフィスや冬の乾燥した空気の中では、皮膚表面の水分が奪われやすく、乾燥によるかゆみが起こりやすくなります。

このように、かゆみは「環境」「時間帯」「体調」の影響を受けやすく、体がどんな状態のときに反応しやすいかを知ることは、対策の第一歩になるのです。

また、肩甲骨まわりは日常的に意識が向きにくく、知らず知らずのうちに負担がたまりやすい場所でもあります。

長時間同じ姿勢でいたり、ストレスによって呼吸が浅くなっていると、肩甲骨まわりの筋肉がこわばり、血流が滞ることで皮膚の感覚が過敏になるケースも少なくありません。

一見、肌の問題に見えるかゆみも、こうした体の状態が変化するタイミングで現れることが多いのです。

肩甲骨まわりがかゆくなる原因

かゆみが出るタイミングには法則がありますが、では「なぜその時にかゆくなるのか?」という原因を深掘りしてみると、見えてくるのは肌だけでなく体の状態そのものの影響です。

肩甲骨まわりは、皮膚が薄く、さらに自律神経や血流の通り道となっているため、体調や環境の変化に非常に敏感です。

このエリアにかゆみが出る背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。

血行不良やストレスは痒みを引き起こす

まず注目すべきは「血行不良」。

長時間同じ姿勢で過ごしていたり、運動不足が続いたりすると、肩甲骨まわりの筋肉がこわばってしまい、血流が滞ります。

その結果、皮膚の代謝や再生がスムーズに行われず、感覚が過敏になってかゆみを感じやすくなるのです。

また、ストレスも見逃せない要因のひとつです。

ストレスが溜まると交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなるため、特に肩・首・肩甲骨まわりは影響を受けやすくなります。

この緊張が慢性的になると、神経そのものが刺激を受けてしまい、「何もないのにムズムズする」「皮膚に異常がないのにかゆい」といった不快感が現れやすくなります。

さらに、肌の乾燥や衣類との摩擦といった外的要因も加わると、肌のバリア機能が弱まり、刺激に対して敏感な状態になります。

とくに寒暖差のある季節の変わり目や、エアコンで乾燥する室内環境などは、こうした症状を引き起こしやすい要因です。

肩甲骨まわりは、自分で見えづらく、ケアが行き届きにくい場所でもあります。

また、日常的に姿勢が崩れやすい部位のため、知らず知らずのうちに負担を蓄積しやすいという特徴もあります。

そのため、「皮膚に何もないのにかゆい」と感じるときこそ、体の中で何が起きているかを見直すサインだと捉えることが大切です。

肩甲骨まわりのかゆみには、皮膚そのものの異常よりも「血流の滞り」「神経の過敏さ」「ストレス」「筋肉のこわばり」など、

体全体のバランスが関わっているケースが少なくありません。

次のパートでは、こうした体の状態を踏まえた上で、実際にどんなケアをすればよいのかを具体的にご紹介します。

肩甲骨まわりのかゆみへの対処法

肩甲骨まわりのかゆみは、皮膚を掻くことでは根本的に解決できません。

その場しのぎでかゆみが紛れても、再び繰り返すことで肌が傷つき、色素沈着や慢性的な炎症を引き起こすこともあります。

そこで大切になるのが、「かゆみを感じにくい体の状態」をつくっていくことです。

肩甲骨のかゆみに対処するには、体を整える視点が大切

まず見直したいのが、肩甲骨まわりの血流や筋肉のこわばりです。

現代人はスマホやパソコンなどで前かがみの姿勢が続き、肩甲骨が開いた状態で固まっていることが多くあります。

この状態では、筋肉の中を通る血管や神経も圧迫されやすくなり、皮膚の感覚が過敏になることも。

日常の中で肩甲骨を動かす習慣を取り入れるだけでも、血流の改善につながり、かゆみの軽減が期待できます。

また、ストレスへのアプローチも重要です。

緊張状態が続くと交感神経が優位になり、筋肉の緊張と血流の滞りが起こります。

その結果、皮膚の知覚神経が過敏になり、かゆみに拍車をかけるのです。

深呼吸や軽い運動、趣味の時間を持つなど、「リラックスできる時間」を意識的につくることが、体全体の緊張をゆるめるきっかけになります。

セルフケアとしては、肩甲骨の動きを引き出す軽いストレッチや、湯船にゆっくり浸かって体を温めることがおすすめです。

特に湯船に浸かることで血行が促進され、自律神経も整いやすくなります。

冷えによるかゆみが気になる方にとっては、日常的に「温めること」を意識することが大切です。

とはいえ、セルフケアだけではなかなか改善しきれない場合もあります。

そのようなときは、整体や鍼灸などの施術で体の深部にアプローチする方法も選択肢のひとつです。

肩甲骨まわりの筋膜や深層の筋肉、自律神経のバランスを整えることで、かゆみを感じにくい体の土台をつくることが可能になります。

肩甲骨まわりのかゆみは、体の疲労や緊張、血流の滞りから起きていることも多くあります。

掻かずにすむ状態を目指すには、日常生活での姿勢や習慣、ストレスとの向き合い方まで見直すことが必要です。

次のパートでは、かゆみを予防し、再発を防ぐために見直しておきたい生活習慣のポイントをご紹介します。

肩甲骨まわりのかゆみを予防する生活習慣

肩甲骨まわりのかゆみは、突然あらわれるわけではありません。

日々のちょっとした習慣の積み重ねが、皮膚や神経、筋肉の状態に影響を与え、気づかないうちにかゆみや違和感として表面化してきます。

かゆみを防ぐには、生活習慣の見直しがカギ

そのため、「かゆくなってから対処する」よりも、「かゆみが出にくい状態をつくっておく」ことが何より大切です。

毎日、何気なく過ごしている姿勢は、肩甲骨周辺に大きな影響を与えます。

たとえば長時間のデスクワークやスマホの操作では、自然と背中が丸まり、肩甲骨が開いた状態になります。

この姿勢が続くことで筋肉がこわばり、血流が悪くなり、かゆみを感じやすい状態へとつながってしまうのです。

一方で、呼吸の浅さや冷えも注意が必要です。

呼吸が浅くなると酸素が十分に行き届かず、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

特にストレスが多い方や睡眠が浅い方では、肩甲骨まわりの筋緊張が慢性化し、皮膚への感覚も過敏になりがちです。

そのため、予防のためにはまず「姿勢」「呼吸」「冷え対策」の3つを見直すことがポイントになります。

とはいえ、完璧を目指す必要はありません。

たとえば朝起きたら肩をぐるぐる回してみる、湯船に浸かる日を増やしてみる、食事に温かい汁物を加える…

そんな些細なことでも、肩甲骨まわりの環境は徐々に変わっていきます。

また、肌のバリア機能を守るために、スキンケアもできる範囲で行いましょう。

乾燥しやすい冬場や季節の変わり目には、保湿を意識することも重要です。

ただし、保湿剤の塗りすぎや強くこするような動作は、かえって肌の負担になってしまうこともあるため、やさしく塗ること・素材を選ぶことも意識しましょう。

もし、生活を見直してもなかなか改善しない場合は、体の中のバランスにアプローチする施術を取り入れてみるのも良い選択です。

整体や鍼灸などを活用することで、筋肉や神経の働きを整え、体質そのものを変えていくことも可能です。

肩甲骨まわりのかゆみは、肌だけでなく「日々の過ごし方」や「心と体の疲れの蓄積」からくることも多くあります。

だからこそ、自分にやさしく、負担をかけすぎない生活習慣を心がけることが、かゆみを遠ざける近道になります。

毎日の積み重ねで、かゆみのない快適な体をつくっていきましょう。

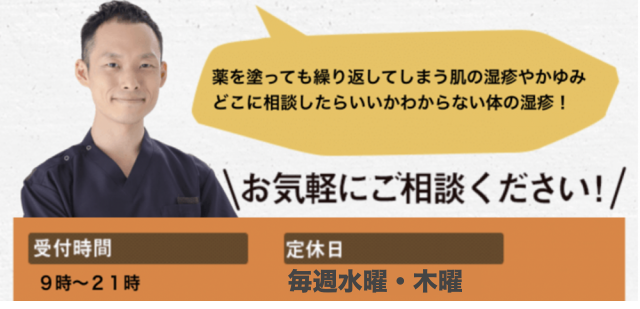

お電話ありがとうございます、

川崎市多摩区のアトピー専門整体「英気治療院」でございます。