アトピーと小麦の関係とは?グルテンが引き起こす体への影響

アトピー性皮膚炎の症状を悪化させる要因の一つに、「食事」があります。その中でも小麦は、日常的に多く摂取される食材である一方で、アレルギーや自己免疫反応、そして依存性といったさまざまなリスクが潜んでいます。この章では、小麦に含まれる成分の正体と、アトピーへの影響について詳しく解説していきます。

小麦に含まれるタンパク質の正体(グルテニンとグリアジン)

小麦には、主に「でんぷん」「水分」「タンパク質」などが含まれていますが、その中でもアレルギーに関与しやすいのがタンパク質の成分である「グルテニン」と「グリアジン」です。この2つが水と混ざり合うことで、粘りやコシを生む「グルテン」が形成されます。

グルテニンは粘りの強さや弾力性に関係し、グリアジンは滑らかな粘性を持っています。料理で言えば、パンやピザ、中華麺などのモチモチとした食感に関与しており、このもちもち感を好む傾向は、実は体にとっては「消化しづらい性質」とも関係しています。

つまり、美味しさの裏側に、腸にとっては負担となる構造が含まれているということです。

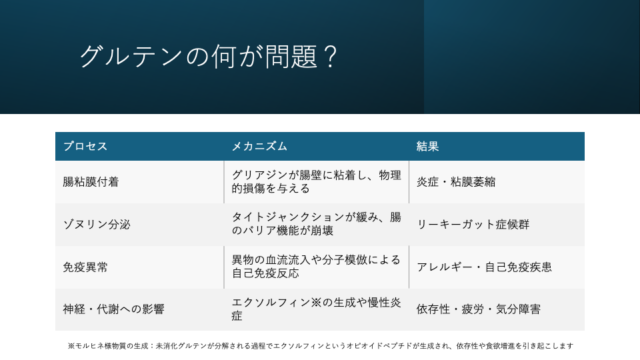

アレルギー反応と自己免疫への影響

グリアジンは腸の細胞間をゆるめる「ゾヌリン」という物質の分泌を促すことがあり、これにより腸壁に隙間が生まれ、未消化の物質が体内に入りやすくなります。これはいわゆる「リーキーガット(腸漏れ症候群)」と呼ばれる状態で、アレルギーや自己免疫疾患のリスクを高めるとされています。

また、グリアジンの構造は、人体のタンパク質とよく似た形状をしているため、免疫系がそれを誤って自己成分と認識し、自分の組織を攻撃してしまうことがあります。これが「自己免疫反応」と呼ばれる現象で、アトピー症状の慢性化や悪化の一因となる可能性があります。

このように、小麦の成分そのものが免疫を刺激しやすい性質を持っているため、アレルギー体質やアトピーを持つ方は特に注意が必要です。

グルテンの依存性と中毒性の怖さ

グルテンには、私たちが知らず知らずのうちに「また食べたくなる」と感じさせる依存性があることが分かってきています。特にグリアジンには、モルヒネ様作用を持つペプチドが含まれており、脳内の報酬系を刺激して快感や幸福感をもたらすため、「やめたくてもやめられない」状態を引き起こすことがあります。

これは、砂糖やアルコールと似た中毒性の一種と捉えることができ、パンやお菓子などの小麦製品を日常的に摂っている人ほど、意識しないうちに依存状態に陥っていることがあります。

アトピー症状があるにもかかわらず、小麦製品を無意識に摂り続けてしまう背景には、このような生理的な中毒性が関係している可能性があるのです。

小麦が消化されにくい理由と腸への負担

前の章では、小麦に含まれるタンパク質がアレルギーや自己免疫反応を引き起こすリスクについて解説しました。ではなぜ、これほどまでに小麦が体に負担をかけるのでしょうか?その鍵は、「消化のしづらさ」にあります。この章では、小麦が体内でどのように処理されるかを追いながら、腸にかかる具体的な負担について見ていきます。

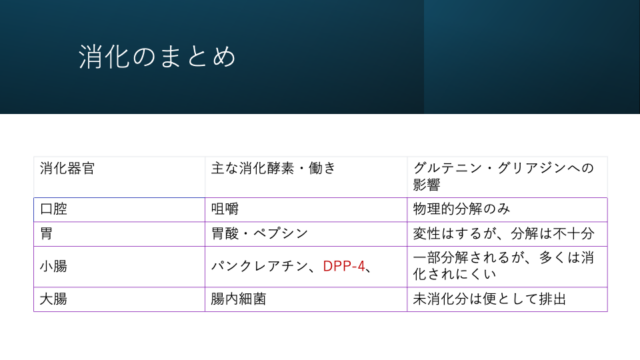

胃や腸で分解されにくい構造とは?

小麦に含まれるタンパク質、特にグルテニンとグリアジンは、構造的に非常に分解しにくい特性を持っています。口で咀嚼され、胃に送られても、通常のタンパク質のようにスムーズには分解されません。胃酸や膵臓の酵素が働いても、完全に分解するには不十分であり、小腸まで達してもなお未消化のまま残ることがあります。

その理由の一つが、「ペプチド結合」が非常に強固であることです。特にグリアジンは耐酸性が強く、通常の消化酵素では切断しづらい位置に強力な結合が存在します。そのため、消化にかかる時間が長くなり、消化不良を起こしやすくなるのです。

この消化の遅さが、のちの腸への大きな負担となる土台を作ってしまいます。

ゾヌリンとリーキーガットの関係

消化されない小麦成分が腸に残った場合、特に問題になるのが「ゾヌリン」という物質の分泌です。グリアジンはこのゾヌリンの分泌を促すことがあり、それによって腸の上皮細胞同士をつなぐタイトジャンクションが緩み、細胞間に隙間ができてしまいます。

その結果、未消化のタンパク質や細菌、毒素が本来通過できない腸壁をすり抜け、血液中に侵入する「リーキーガット(腸漏れ症候群)」が起きます。この状態になると、免疫系はこれらの異物に過剰に反応し、アレルギー反応や炎症、自己免疫疾患の引き金になってしまうのです。

つまり、グリアジンによって引き起こされるゾヌリンの増加は、単なる腸の問題にとどまらず、全身の免疫バランスを崩す一因になってしまいます。

腸内環境を悪化させるリスクとその連鎖

未消化のグルテンが腸内に留まることで、腸内フローラのバランスにも悪影響が及びます。特に腸内に残ったグルテンが異常発酵を起こすと、悪玉菌が増殖しやすくなり、善玉菌とのバランスが崩れます。結果として、ガスが溜まりやすくなったり、便秘や下痢といった症状が出やすくなったりします。

さらに、腸内環境が乱れた状態が続くと、ビタミンやミネラルの吸収効率も落ちてしまいます。これはアトピーにとって大きなマイナス要因であり、皮膚の修復や炎症の抑制に必要な栄養素が不足しやすくなるため、症状が慢性化・悪化する原因にもなります。

腸で処理しきれなかった小麦成分が引き起こす連鎖的なトラブルは、単に「お腹の問題」にとどまらず、全身症状に広がる可能性を持っているのです。

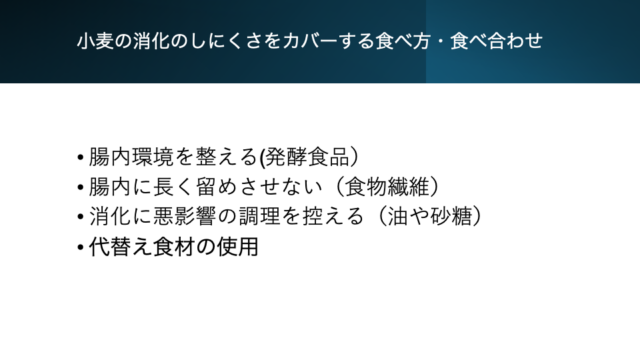

アトピーを悪化させない小麦との付き合い方

小麦がアトピーを悪化させる原因になるとわかっていても、完全に避けるのが難しいと感じる方も少なくありません。だからこそ、「完全除去」ではなく、「付き合い方」に目を向けることが現実的な対策になります。この章では、小麦の負担を減らす調理法や代替食、そして腸内環境を整える栄養の取り方について解説します。

消化を助ける調理法と避けたい食べ方

小麦製品を口にする際に意識したいのが「調理法」です。同じ小麦でも、調理の仕方次第で消化のしやすさが大きく変わります。たとえば、パンやクッキーなど焼き固めたものや揚げ物は、水分が少なく、グルテンが緻密に凝縮されているため、消化に時間がかかります。これらは腸に負担がかかりやすく、アトピーを悪化させる要因になりかねません。

一方で、うどんや蒸しパンのように水分を多く含んだ加熱調理は、グルテンがほどけやすく、消化の負担が軽くなります。特に「蒸す」「茹でる」といった低温調理は、小麦の構造をやわらかく保つため、胃腸の弱い方にも向いています。

また、食べる量にも注意が必要です。日常的に摂取していると体は慣れてしまい、自覚のないまま慢性的な炎症や腸内の異常を招いてしまうこともあります。

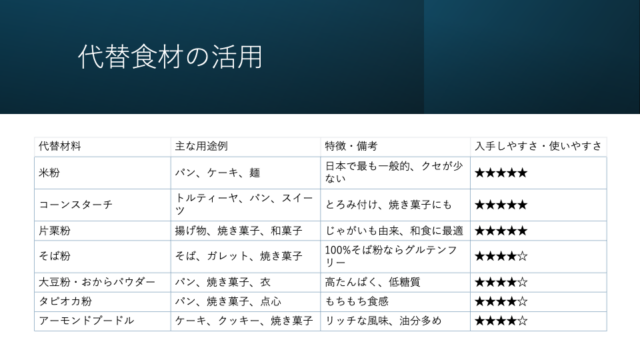

代替食としておすすめの粉と食材

小麦の摂取量を減らすためには、「代替食」の活用が非常に有効です。身近で取り入れやすいのは、米粉を使ったパンや麺類です。米粉はアレルゲンになりにくく、消化にも比較的優れています。また、じゃがいもデンプンを使った片栗粉も揚げ物やとろみづけなどに重宝され、グルテンを含まない安全な選択肢です。

さらに、アーモンドパウダーやそば粉、タピオカ粉、コーンスターチなども、用途に応じて活用できます。ただし、そば粉は特定の人にアレルギーを起こす可能性があるため、体質に合わせて選ぶことが重要です。

料理に応じて、代替粉の特性を見極めるのがポイントです。たとえば、パンケーキには米粉やコーンスターチ、天ぷらの衣には片栗粉といった使い分けをすると、食感を損なわずに負担を減らすことができます。

腸内環境を整えるための栄養と注意点

アトピーを改善する上で欠かせないのが「腸内環境のケア」です。小麦が原因で腸に炎症やダメージがある場合でも、腸内環境を整えておくことで回復力が高まり、症状の軽減につながります。

まず注目したいのが「食物繊維」です。ただし、繊維ならなんでも良いわけではなく、「水溶性」と「不溶性」をバランスよく摂ることが大切です。目安は、水溶性:不溶性=1:2の割合です。不溶性食物繊維(ごぼう、キノコ、玄米など)は腸内の老廃物を絡め取り排出を促進しますが、摂りすぎるとガスがたまりやすくなるので注意が必要です。

また、カビやヒスタミンに敏感な体質の人は、発酵食品やナッツ類、チーズなどにも注意を払う必要があります。体質に合わない食品はかえって腸内環境を乱す要因になるため、自分の反応を見ながら慎重に選びましょう。

腸内環境を整えることは、アトピー改善だけでなく、小麦に対する耐性を育てる土台にもなります。

グルテンの影響を減らすための実践的な対策

小麦の中に含まれるグルテンは、アトピーや腸内環境に悪影響を及ぼすことがあります。完全除去が難しい場合でも、日常生活で工夫をすることで、その影響を軽減することは十分に可能です。この章では、グルテンの負担を和らげるための食べ合わせやサプリメントの活用、除去期間の設定と体調変化の見極め方についてご紹介します。

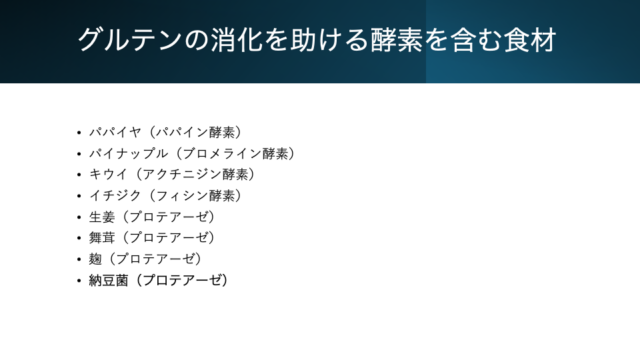

消化を助ける酵素を含む食べ物と注意点

グルテンは通常の消化酵素では分解しにくいため、食事の中で酵素を含む食材を一緒に摂ることが勧められます。たとえば、パイナップルやキウイにはタンパク質分解酵素(ブロメライン、アクチニジン)が含まれており、消化を助ける作用があります。これらを小麦製品と一緒に摂ることで、胃腸への負担を軽減することが期待できます。

ただし、注意が必要なのはヒスタミン体質や花粉症がある人です。キウイはスギ花粉と交差反応が出やすく、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。果物は体質に合わない場合もあるため、反応を観察しながら少量から取り入れることが重要です。

サプリで補う場合の選び方とリスク

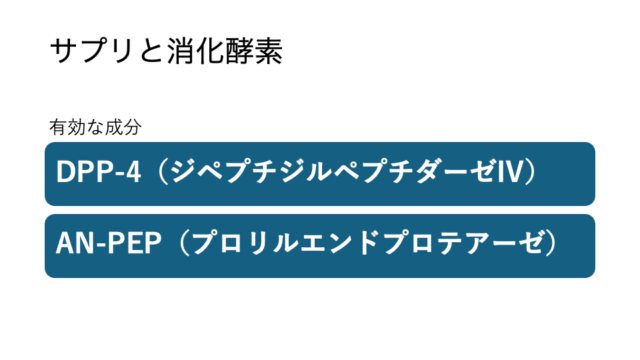

食べ物だけで十分な対策が難しい場合には、消化酵素を含むサプリメントの併用も効果的です。特に「グルテン分解酵素」として有名なのが「DPP-4」や「AN-PEP」といった酵素です。

DPP-4は人間の体内にもともと存在する酵素ですが、糖代謝や免疫系にも関わっており、補助的に摂取する場合は副作用(便秘や血糖コントロールへの影響)に注意が必要です。

一方でAN-PEP(アンペップ)は、麹菌由来で安全性が高く、腸に負担をかけにくいという点から近年注目されています。この酵素はグルテンの中心部からも効率よく切断する特性があり、DPP-4よりも短時間で効果を発揮しやすいという利点があります。

選ぶ際には、「AN-PEP含有」と記載のあるサプリを選び、用量を守って継続的に使用することが大切です。

除去期間の目安と体調の変化の見極め方

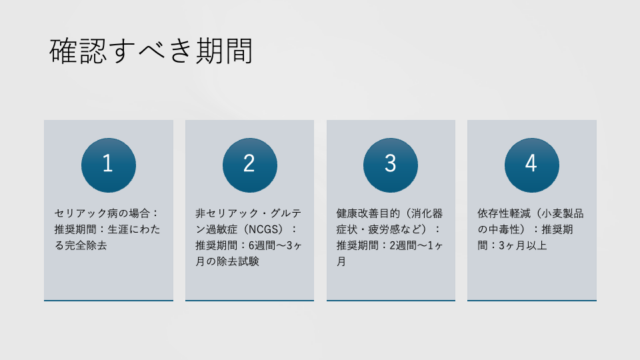

小麦の影響が気になる場合、一時的にグルテンを完全に除去して体調の変化を確認する方法があります。除去期間はその目的に応じて次のように分けられます。

- 腸内環境の乱れによる症状改善を目指す場合:1〜2週間で便通や腹部の不快感が改善するケースが多いとされています。

- グルテン過敏症の可能性がある場合:6週間から3か月の除去で、肌や消化器、集中力など多方面にわたる体調の改善が期待されます。

- グルテン依存(中毒的にやめられない感覚)がある場合:3か月以上の除去が必要とされており、この期間で「欲求」そのものが軽減していくと言われています。

また、「除去中の体調変化を記録する」ことも重要です。肌の状態、便通、疲労感、睡眠の質などを観察し、明らかな変化があれば、グルテンの影響が関与していた可能性が高くなります。

まとめ

小麦に含まれるグルテンは、アトピーの悪化に関与する要因のひとつです。特にグリアジンやグルテニンといったタンパク質は、腸での分解が難しく、免疫反応や炎症、依存性などを引き起こすことがあります。

しかし、小麦を完全に避けることが難しい場合でも、調理法の工夫や代替食の活用、腸内環境を整える栄養の取り方、酵素の活用などによって、体への負担を軽減することは可能です。

まずは2週間の除去や見直しから始め、自分の体の反応を確かめてみてください。無理なく、小麦と上手につき合う方法を見つけていくことが、アトピーの改善につながります。

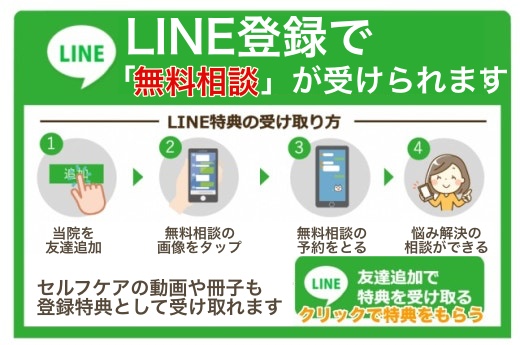

お電話ありがとうございます、

川崎市多摩区のアトピー専門整体「英気治療院」でございます。